La tesitura actual hace que muchos olviden que estos ciclos de enfermedad han aparecido con cierta frecuencia a lo largo de la historia, con ejemplos esperanzadores.

El mundo en general vive una época complicada. El desafío en forma de virus al que se enfrenta la comunidad internacional lo copa todo, desde los medios de comunicación hasta las conversaciones más triviales en cualquier rincón de cualquier ciudad. Este artículo no ahondará más en la presente tesitura, sino que presentará algunos antecedentes. Porque lo que ahora se vive es extraordinario y tiene una escala mayor, pero crisis de este tipo se han venido repitiendo a lo largo de los siglos. Además, puede haber elementos que ayuden a aprender cómo manejar un escenario como el planteado.

Históricamente, la cuarentena fue utilizada como un método drástico para contener la expansión de enfermedades contra las que la medicina no tenía recursos. Frente a la lepra o la famosa peste bubónica, contra la fiebre amarilla, el cólera, el tifus o la llamada gripe española de 1918, era el último recurso en un mundo mucho más interconectado de lo que a menudo se cree, donde la propagación de enfermedades era en muchas ocasiones global.

Desde luego, y por extraño que suene a muchos, hay referencias a la separación o confinamiento de grupos de población desde la más remota antigüedad, siendo incluso parte de los textos bíblicos. Autores clásicos como Hipócrates o Galeno no eran ajenos a dar consejos que evitasen que determinados males se extendieran entre grandes grupos de personas. En los primeros siglos de la era común se hace referencia a las plagas d Antoniano y Justiniano, aludiendo la primera a un brote de viruela o sarampión (años 165-180 d. C) y la segunda a la Muerte Negra, la Peste (541-543 y varias oleadas hasta el 750 d. C). En ellas, el porcentaje total de fallecidos en consonancia con el porcentaje de población es muy alto, lógicamente debido al menor número de personas que vivían en aquella época y los escasos medios sanitarios de los que disponían.

En 166, durante la epidemia de Antoniano, el famoso médico griego Galeno viajó desde Roma a su casa en Asia Menor. Regresó a Roma en el año 168, cuando fue convocado por los dos Augustos, y estuvo presente en un brote entre las tropas estacionadas en Aquileia, durante el invierno de 168-169. Sus observaciones directas y la descripción de los síntomas se encuentran en su tratado Methodus medendi, poco extenso, y también en diversas referencias de otros autores, lo que ha servido para catalogar la enfermedad y dar testimonio del buen hacer del legendario sanador. Desde luego, y como no podía ser de otra forma, en la época se usó cualquier método al alcance del pueblo para alejar el mal, incluida la magia. Los efectos sociales, económicos y políticos fueron palpables. De hecho, hay quienes aseguran que aquella epidemia fue clave para la posterior caída del Imperio.

En las oleadas de peste que sacudieron al Imperio Bizantino, compleja y sujeta a debate actualmente debido sobre todo al número total de fallecidos, hubo efectos y repercusiones muy complejos, que afectaron a buena parte de Europa y una parte de África y Asia, presentándose un escenario vagamente familiar al que podemos atisbar en estos momentos. Otra prueba de que el mundo ha estado siempre conectado, aunque a escalas más modestas. Rutas terrestres o marítimas conectaban regiones apartadas, propiciando intercambios comerciales y culturales, y también de otros tipos, enfermedades incluidas. Males que no hacían distinciones entre ricos y pobres, como hoy. De hecho, en aquellas oleadas de peste se vieron afectados emperadores como el bizantino Justiniano I, que sobrevivió, o Papas como Pelagio II, que no tuvo tanta suerte.

El mundo islámico no permaneció ajeno a problemáticas de este tipo, e igualmente se pueden rastrear ejemplos de aislamiento en su historia. En la Damasco del año 706, el califa omeya Al-Walid mandó construir un hospital con secciones separadas para leprosos. Aquellas leproserías que tan tristemente célebres se hicieron en siglos posteriores tienen en este edificio un precoz ejemplo. Aunque si se pretende hablar de medidas drásticas para frenar brotes epidémicos, lo ideal es echar un vistazo a las medidas tomadas por los venecianos del siglo XIV.

Los lazzarettos: medidas desesperadas para situaciones graves

La Peste Negra conlleva miedo, dolor y muerte. Es un modo muy simple de resumirlo, pero los diversos brotes de esta enfermedad asolaron prácticamente a un tercio de la población europea, lo que no es ninguna exageración. Cualquier cosa valía para tratar de huir de este terrible mal. Rezos, plegarias, supersticiones o magia camparon a sus anchas por los diversos territorios afectados. Aunque también hubo sentido común, muy necesario para salvar miles de vidas, aunque se partiera de planteamientos extremos.

El triunfo de la Muerte, óleo de Pieter Brueghel el Viejo que describe alegóricamente una epidemia de peste.

Durante este período se avanzó en estrategias para limitar la exposición y el contagio no sólo a través del aislamiento de los enfermos en lugares específicos, sino también mediante medidas de prevención como el saneamiento de lugares y objetos o el tratamiento adecuado de los cadáveres. De hecho, fueron los venecianos los primeros en instaurar una cuarentena tal como se entiende actualmente. Hasta entonces, y pese a la existencia de algunas intentonas anteriores, todo lo que se podía hacer al respecto era huir, cuanto más lejos mejor, y no regresar hasta pasado un tiempo considerable.

Tuvo que llegar el siglo XIV para que los comerciantes más influyentes de Europa pusieran sobre la mesa una serie de medidas que supondrían una diferencia a partir de entonces. Anteriormente, había ciudades que optaban por sacar a los enfermos de su territorio, como en el caso de los milaneses, que en 1374 decretaron a través de su señor, Bernabé Visconti, que todos los infectados, sin distinción en su posición o cuadro clínico, debían ser expulsados.

En Ragusa (la actual ciudad croata de Dubrovnik), el médico jefe, de nombre Jacobo de Padua, decidió sacar adelante una estrategia que daba un paso más en la estrategia de contención de la peste. Jacobo entendió que la solución no pasaba solo por separar a enfermos y sanos, sino que los primeros debían estar agrupados en un lugar concreto, donde ser tratados a la espera de que sus síntomas remitieran o bien a que murieran. En un primer momento el Gran Consejo de la ciudad estableció un período de aislamiento al que se denominó trentino. Este comprendía una franja de 30 días en los que ciudadanos o visitantes procedentes de áreas afectadas por la peste no eran admitidos en la ciudad. Corría el año 1377 cuando entró en vigor esta primera ley que paulatinamente fueron adoptando otras ciudades, como Pisa, Marsella o la propia Venecia, que en el primer cuarto del siglo XV estableció el primer hospital de aislamiento del que se tiene noticia.

En 1423, Venecia acogía barcos procedentes de todos los rincones del mundo conocido. Sedas, especias o metales preciosos campaban a sus anchas por sus canales, pero también las enfermedades más exóticas, entre ellas esa peste tan temida por todos. Desde 1361 hasta 1528, en la república se registraron veintidós brotes diferentes. En algunos de ellos, los efectos en la población fueron catalogados de catastróficos, con pérdidas de buena parte de los ciudadanos. Ante tal panorama, a los venecianos se les ocurrió una solución radical: crearon el denominado Lazzaretto Vecchio, o Lazareto Viejo, en una pequeña isla, justo al lado de Lido en el borde oriental de la laguna veneciana.

¿Por qué se eligió precisamente el nombre de Lazzaretto? En este punto hay divergencia de opiniones. Hay quienes aluden a una derivación del nombre del lugar donde se edificó el hospital, que respondía al nombre de Santa María de Nazaret. Otros señalan a que todo respondería a la intención de asimilar este lugar a la milagrosa sanación de Lázaro, a quien Jesús resucitó y sanó completamente en el Nuevo Testamento. Sea cierta una u otra versión, desde entonces estos edificios son conocidos como Lazaretos.

Cualquiera que mostrara lo que se sospechara que eran síntomas de la peste bubónica era sacado inmediatamente de la ciudad y llevado a remo a la isla, que sigue siendo un lugar desolado. Se hacía a la fuerza si era necesario, mostrándose las autoridades impasibles ante los ruegos. Aunque suene radical, a la larga la medida se convirtió en efectiva. La huella dejada por aquellos tiempos ha permanecido en el tiempo, siendo este emplazamiento una suerte de sitio maldito, en el que el denominado “turismo Dark” ha encontrado un potente filón, aprovechando todas esas circunstancias de dolor y muerte. Los trabajos arqueológicos han dado fe de lo dantesco que podía resultar el lugar, pero era una circunstancia a todas luces necesaria para intentar combatir la enfermedad.

Las medidas combinadas de aislamiento y del trentino fueron entendidas como buenas, pero quizá insuficientes. Por ello, hacia 1468, las autoridades venecianas ampliaron el periodo de aislamiento a los visitantes, estableciendo en su lugar cuarenta días, lo que en tiempos modernos conocemos como quarantino, una palabra que ha sido heredada hasta hoy. Igualmente, se estableció una segunda isla en la laguna veneciana para acoger a todo aquel sometido a cuarentena. El Lazzaretto Nuovo fue pagado por el estado, aunque se desconoce el motivo concreto para ampliar las medidas tomadas hasta entonces. Una vez más, historiadores y otros expertos no logran ponerse de acuerdo sobre el significado último de este quarantino.

Desde el punto de vista estrictamente médico, la ampliación de leyes respondería a la necesidad de frenar y prevenir la propagación. Sin embargo, el número 40 tiene unas connotaciones religiosas que tampoco pueden ignorarse. Por ejemplo, cuarenta son los días de purificación espiritual de la Cuaresma, también los días que pasó Jesús en el desierto, o los años que estuvo el pueblo de Israel vagando por el desierto comandados por Moisés, buscando la Tierra Prometida.

Las doctrinas pitagóricas podrían haber influido en estas decisiones, o quizá tuvieran que ver con la antigua doctrina griega de “días críticos”, que sostenía que la enfermedad contagiosa se desarrollaba durante los cuarenta días posteriores a la exposición. Como se puede comprobar, algunas de estas hipótesis poco tienen que ver con la ciencia. No por nada la humanidad seguía anclada en unos siglos en los que Estado y religión estaban íntimamente ligados, por no hablar de la superstición y la magia, a la que se recurría con pasmosa facilidad, incluso desde esos mismos estamentos que atacaban y perseguían con firmeza esas artes denominadas “oscuras”.

Una vez conocido el caso veneciano, que estableció la institucionalización de la cuarentena, toca conocer un caso particular, en el que todo un pueblo decidió confinarse de forma voluntaria y que sirvió a la incipiente ciencia para conocer los efectos geográficos concretos de un aislamiento prolongado.

Eyam

La Peste Negra ha dejado una huella indeleble en la historia de toda Europa, y Reino Unido tampoco escapó a su fatal influencia. De hecho, uno de los episodios más oscuros de su historia tiene que ver con un brote acaecido en el siglo XVII y que se conoce como la Gran Plaga de Londres, que se cebó especialmente con aquel territorio en el binomio 1665-1666.

En el condado de Derbyshire, situado entre Buxton y Chesterfield, justo al norte de Bakewell en Peak District, se encuentra el pueblo de Eyam. En su entrada se puede leer hoy un letrero colocado allí en aquellos años, y que perfectamente podría aplicarse a la actual situación de pandemia:

“Cualquier medida que se tome antes de una pandemia parecerá exagerada. Sin embargo, cualquier medida que se tome después parecerá insuficiente”.

Las comunidades típicamente rurales que habitaban la zona eran casi indistinguibles unas de otras, viviendo de forma interconectada y dependiente unas de otras, con una mayoría de la población agricultora, formando una serie de rutas comerciales que iban desde Londres hasta el resto de Inglaterra. La peste se cebó con la capital londinense, pero sus efectos se notaron mucho antes en sus alrededores.

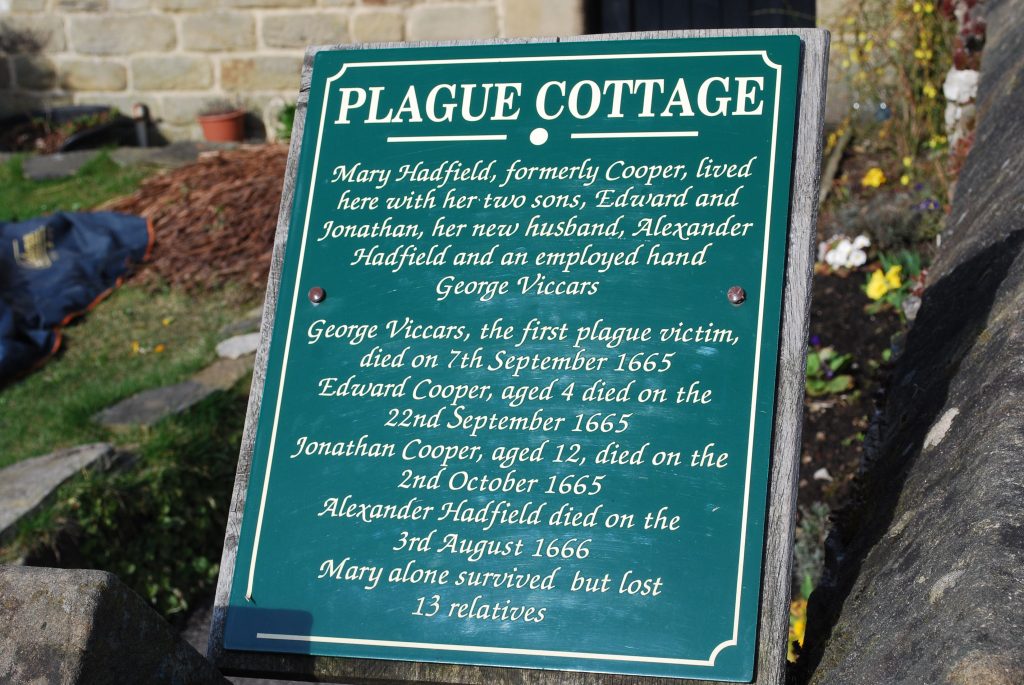

Esta placa en la localidad de Eyam habla de aquella primera víctima, George Viccars.

Se tomaron medidas urgentes. Eliminaron basura de las ciudades, evitando la proliferación masiva de ratas. Solo es un ejemplo, pero las autoridades eran muy conscientes de lo crítico de la situación, aunque trataban de no alarmar al resto de la ciudadanía. Un prisma algo egoísta, porque mientras ellos huían, los pobres siguieron ajenos a lo que les venía encima. Por ejemplo, es conocido que el Rey Carlos II y la corte se retiraron a Oxford para esperar a que todo pasara.

Durante aquel trágico binomio, cualquier casa donde se identificara la peste debía permanecer cerrada durante 40 días con la familia en su interior, una cuarentena marcada con una cruz y custodiada a su entrada por vigilantes. El miedo a ser encerrado con los moribundos significó que muchos de los primeros casos de peste se mantuvieran en silencio.

Cuando la Cámara de los Lores finalmente se reunió para discutir la crisis al año siguiente, ya en 1665, decidieron que la política de encerrar a las personas infectadas en su hogar no se aplicaría a aquellas “personas importantes y notables”, y que los hospitales de la peste ayudarían al resto. Es decir, que hubo una peste para los ricos y otra mucho peor para los pobres, al menos en lo que a la atención y la legislación se refiere.

El movimiento de los ricos, con bastantes infectados entre sus filas, junto con los patrones comerciales de Inglaterra, significaron que la gran plaga se extendió rápidamente por todo el país. Las áreas rurales que anteriormente podrían haber estado a salvo de las enfermedades de las áreas urbanas también estuvieron expuestas. De esta forma, y a finales de agosto de 1665, la infección llegó a Eyam. Sus 350 habitantes marcaron la diferencia y lograron que se estableciera un precedente médico que perdura a través de los siglos.

¿Cómo se sucedieron los acontecimientos? Septiembre de 1665. George Viccars, asistente del sastre de Eyam, Alexander Hadfield, regresó de Londres, donde la enfermedad ya había matado a miles de habitantes, con un paquete de mantas y telas. Viccars desplegó el fardo a su llegada sin saber que el paquete de tela húmeda estaba plagado de pulgas que transportaban la peste. El hombre murió unos días después y su entierro se registró el 7 de septiembre de 1665.

Un inicio nada alentador, que iría a peor conforme pasaban las semanas. Seis semanas después, unos 29 residentes de Eyam habían muerto. Entre septiembre y diciembre, la cifra era de 42 muertos. Sin embargo, la cantidad de muertes disminuyó poco después. En mayo no hubo muertes, y los aldeanos creyeron que el brote había terminado. Sin medidas de cuarentena, el asunto pareció enfriarse, pero era solo un respiro. La enfermedad comenzó a presentarse con síntomas pulmonares y gripales.

A pesar de que la Iglesia jugó un papel ambiguo en los brotes, las autoridades de Eyam tuvieron mucho que ver en la feliz resolución de toda esta historia. Eyam tenía dos reverendos. Thomas Stanley había sido despedido de su cargo oficial por negarse a prestar el juramento de conformidad y utilizar el llamado Libro de Oración Común. Su reemplazo, el reverendo William Mompesson, había trabajado en la aldea durante un año.

Mompesson ni siquiera había cumplido la treintena cuando la crisis sacudió la pequeña localidad. Él vivía en la rectoría con su esposa Catherine y sus dos hijos pequeños. En junio de 1666, se dio cuenta de la necesidad de contener la enfermedad y comenzó a formular un plan de cuarentena. Mompesson sabía que Eyam se encontraba en una importante ruta comercial entre Sheffield y Manchester, y si la peste llegara a esas ciudades, miles de personas morirían.

El reverendo tuvo que superar la animadversión que buena parte de sus conciudadanos sentían hacia su persona, sobre todo por haber sustituido a Stanley, al que acudió para que le ayudase en su objetivo de convencer a la ciudad de que debía aislarse. Ambos convocaron una reunión en la iglesia parroquial y pidieron a la multitud que aislara voluntariamente la aldea al completo, y lo hicieron creyendo que se enfrentarían a una muerte casi segura si permanecían, pero sabiendo también que podrían causar la muerte de cientos de miles si se iban. Los residentes de Eyam, contra todo pronóstico y haciendo gala de una humanidad y una razón que sigue sorprendiendo a todos los que se acercan a su caso, estuvieron de acuerdo.

Así, el 24 de junio de 1666, Mompesson les dijo a sus feligreses que el pueblo debía estar cerrado, sin que nadie pudiera entrar o salir. También explicó que el conde de Devonshire, que vivía cerca de Chatsworth, se había ofrecido a enviar alimentos y suministros si los aldeanos aceptaban ser puestos en cuarentena. Mompesson prometió permanecer en el lugar hasta el final si era preciso, lo que dio fuerzas al resto de ciudadanos. Como explicó hace unos años a la BBC el doctor Michael Sweet, especialista en enfermedades en la Universidad de Derby:

“La decisión de poner en cuarentena la aldea significó que se eliminó el contacto humano-humano, especialmente con aquellos fuera de la aldea, lo que ciertamente habría reducido significativamente el potencial de propagación del patógeno. Sin la restricción de los aldeanos, mucha más gente, especialmente de las aldeas vecinas, probablemente habría sucumbido a la enfermedad. Es remarcable lo efectivo que fue el aislamiento en este caso.”

Fue en Eyam donde se estableció por primera vez de forma efectiva lo que hoy se denomina “cordón sanitario”, en esencia, una línea que delimitaba la cuarentena y que rodeaba al pueblo entero con un radio de una milla marcado por un anillo de piedras. La cuarentena no fue precisamente corta, extendiéndose durante 14 meses, en los que nadie entró ni salió del pueblo. La gente de lugares cercanos dejaba comida en la piedra límite a cambio de monedas de oro sumergidas en vinagre (que los aldeanos creían que las desinfectarían). Contra todo pronóstico, y a pesar de que se presentaron picos de mortalidad importantes, no hubo apenas intentos de romper la cuarentena, en un ejercicio de solidaridad sin precedentes.

Otras medidas tomadas incluyeron el plan de enterrar a todas las víctimas de la peste lo más rápido posible y lo más cerca del lugar donde murieron en lugar del cementerio del pueblo. Esta acción redujo el riesgo de que la enfermedad se propagara a través de los cadáveres que esperaban ser enterrados. El cierre de la iglesia evitó que los feligreses se apiñaran en los bancos. Los sermones se dieron al aire libre para evitar la propagación de la enfermedad.

Una mujer, Elizabeth Hancock, enterró a seis de sus hijos y su esposo en un mes. Mompesson describió el pueblo en una de sus cartas de la siguiente forma:

“Mis oídos nunca han escuchado tan lamentables lamentos. Mi nariz nunca ha olido olores tan penetrantes, y mis ojos nunca han visto espectáculos tan dantescos.”

Su esposa, Catherine, murió el 25 de agosto de 1666. Fue el punto culminante del brote, que poco después remitiría. El número de casos disminuyó en septiembre y octubre, y para el 1 de noviembre la enfermedad había desaparecido. El cordón había funcionado. Con el fin de la cuarentena, un primer aldeano de un pueblo cercano se adentró por primera vez a Eyam para ver el resultado. Habían salvado la vida de miles de personas en los alrededores, pero sus habitantes pagaron un alto precio. De una población total de 350 habitantes el día que se puso en marcha la cuarentena, 260 habían muerto. Más del doble de la tasa de mortalidad de la Gran Plaga de Londres.

Sin embargo, el impacto en la comprensión médica fue más que significativo. Los médicos se dieron cuenta de que el uso de una zona de cuarentena forzada podría limitar o prevenir la propagación de la enfermedad. Tras 1666, aunque hubo otros brotes aislados, no hubo más epidemias de la peste en Inglaterra. Si bien los eventos en Eyam hicieron poco por cambiar las actitudes inicialmente, a largo plazo, los científicos, los médicos y el mundo de la medicina utilizaron las acciones de esta comunidad como un estudio de caso en la prevención de enfermedades.

Los médicos comenzaron a usar otras prácticas para limitar el riesgo de contaminación. En Eyam, esto se hizo mediante el pago de los suministros de alimentos al colocar monedas en macetas de vinagre o agua, evitando que las monedas se entregaran directamente. Curiosamente, esto se mantiene hoy con el uso de la esterilización de equipos y ropa médica. Las lecciones aprendidas de Eyam se han visto en el manejo de la epidemia de ébola en África. La eliminación rápida de cuerpos cerca del área de muerte inmediata ha limitado el riesgo de propagación de la enfermedad.

Para muchos, las medidas tomadas son insuficientes. Para otros, exageradas. Lo que está claro es que toda esta situación no está siendo fácil para nadie. Pero entre tantos efectos negativos, se pueden sacar lecturas positivas. El individualismo extremo empieza a remitir ante muestras de solidaridad desde muchos puntos del mundo. La naturaleza se está tomando un merecido respiro de tanta actividad humana descontrolada, e incluso hay muchos que han retomado actividades y relaciones que habían olvidado. La historia se está escribiendo día a día, caso a caso. Pero no será el fin. No lo fue antes, y no lo será ahora. La historia enseña que es posible combatir esta clase de circunstancias, incluso en un mundo hiperconectado como el presente. Bien haría la humanidad haciendo caso a los habitantes de Eyam o a los venecianos que decidieron que el bien común era más importante que el individual. Sentido común, fuerza y buen hacer por parte de autoridades, investigadores, pero también de cada ciudadano. Es la fórmula más efectiva para lograr ganar esta batalla global.

Fuentes:

https://www.bbc.com/news/uk-england-35064071

http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099%2813%2970323-2/abstract

https://www.nationalgeographic.com/science/2007/08/venice-mass-plague-graves-science/

https://phys.org/news/2013-05-modern-lab-ages-plague-dna.html

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/15/eyam-derbyshire-coronavirus-self-isolate-1665-plague